Corona-PandemieAnstoß zum Neudenken

Juri Bender

(Bildquelle: Mach AG / Jakob Boerner)

Herr Bender, wie schätzen Sie aus Sicht der Firma MACH den Entwicklungsstand der Digitalisierung in den Kommunalverwaltungen ein?

Digitalisierung ist eigentlich kein neues Thema – mit der Umsetzung der E-Government-Gesetze und dem Onlinezugangsgesetz (OZG) beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit. Die Kommunen sind also bereits auf dem Weg dorthin. Nun hat die Corona-Pandemie aber den Fokus auf diese Themen verstärkt und zeigt, wer seine Hausaufgaben gemacht hat und wer bislang nur mitgelaufen ist. So wurden trotz voranschreitender Digitalisierung viele Kommunen während des ersten Lockdown im Frühjahr 2020 auf dem falschen Fuß erwischt. Arbeitsplätze waren nicht digital genug eingerichtet, sodass Verwaltungsmitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören, zu Hause bleiben mussten, ohne arbeiten zu können. Für viele bei den Kommunen Beschäftigte war Homeoffice eben kein gängiges Modell. Nun verlangte die Pandemie plötzlich eine agile Arbeitsweise, die nicht in der DNA jeder Verwaltung steckt.

Hat das auch positive Seiten?

Ja, denn die Kommunen bemerken jetzt, welche Vorteile es hat, sich bei der Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsweisen weiterzuentwickeln. Nach der Pandemie ist es vielleicht nicht mehr unbedingt erforderlich, aus dem Homeoffice oder mobil arbeiten zu können. Selbst dann werden aber hoffentlich viele Einrichtungen die während der Pandemie etablierten Neuerungen beibehalten. Das macht sie auch attraktiver für neue Arbeitskräfte. Denn Kommunen sind im Wettbewerb mit der Wirtschaft auf kompetente Mitarbeiter angewiesen. Diese in Zeiten des demografischen Wandels und Fachkräftemangels zu gewinnen und zu halten, wird zunehmend zur Herausforderung. Ein Vorteil ist hier beispielsweise, dass Kommunen mit digitalen Arbeitsplätzen nicht mehr darauf angewiesen sind, dass ihre Mitarbeiter vor Ort ansässig sind. So könnte beispielsweise eine Arbeitskraft von Bayern aus für die Stadt Lübeck arbeiten. Das wäre letztlich eine Win-win-Situation für beide Seiten.

Was läuft schon gut?

In der Krise zeigte sich: Je weiter die Digitalisierung in den Verwaltungen fortgeschritten war, desto besser läuft es mit der Arbeitsverteilung. Ein gutes Beispiel liefert die Einführung der E-Rechnung oder E-Akte. Ich habe von einem Kunden gehört, der dank E-Rechnung keine Probleme damit hatte, Anfang April sachlich richtige Rechnungen zu schreiben. Das ging einfach von zu Hause aus auf dem Laptop, weil der Prozess schon so weit digital durchdacht und umgesetzt war. Problematisch wurde dies hingegen bei denen, die noch in analogen Prozessen steckten. Mitarbeiter mussten dann zum Teil mehrmals pro Woche in die Verwaltung kommen, um die Rechnungen physisch abzuarbeiten. Insgesamt zeigen die Erfahrungen: Digitalisierung lebt nicht davon, dass man etwas von oben ‚aufdrückt‘. Es geht vielmehr darum, Digitalisierung als Veränderungsprozess zu verstehen, der gemeinsam mit den Mitarbeitern einer Kommune gestaltet und umgesetzt wird.

„Corona zeigt im Brennglas, was wichtig ist.“

Wo besteht Verbesserungsbedarf?

Verbesserungsbedarf sehe ich insbesondere beim mobilen Arbeiten. Hier fällt auf, dass manche Kommunen sich entweder gar nicht verändern wollen oder zum Teil gar nicht verändern können, weil es an grundlegender Ausstattung fehlt. Das fängt beim Laptop an und reicht bis zur Büroausstattung für das Homeoffice, die rudimentär sein kann, aber trotzdem vorhanden sein muss. Problematisch ist außerdem, wenn die Prozesse nur zum Teil digital gedacht werden. Ein Beispiel: Die E-Rechnung wurde zwar eingeführt, die Rechnungen müssen aber trotzdem ausgedruckt und gestempelt werden – einfach, weil man das bisher immer so gemacht hat. Ein entsprechendes Umdenken hat bei vielen Kommunen noch nicht stattgefunden, ist aber essenziell. Es bringt nichts, einen analogen Prozess ins Digitale zu quetschen. Stattdessen muss man den digitalen Prozess eigenständig neu denken, um die Potenziale der Digitalisierung wirklich heben zu können. Digitale Prozesse und digitales Arbeiten erfordern außerdem ein anderes Mindset, als es vielerorts bislang gelebt wurde.

Hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf Smart-City-Entwicklungen?

Corona wird in dieser Hinsicht durchaus als Treiber gesehen. Wir nehmen wahr, dass sich Kommunen vermehrt über das Thema informieren und Beratung anfragen. Viele Anfragen sind aber noch sehr rudimentär und zielen eher darauf ab, was eine Smart City überhaupt auszeichnet. Aber es werden auch konkretere Fragen gestellt, etwa dahingehend, wie es Kommunen gelingt, smarter zu werden. Bei der Smart City handelt es sich um kein Produkt, das gekauft wird und sodann smart macht. Es handelt sich um einen umfangreichen Prozess, der viele verschiedene Aspekte beinhaltet.

Was bedeutet das genau?

Corona kann als Schub für Smart-City-Entwicklungen funktionieren, weil der notwendige Anstoß zum Neudenken gegeben wird. Fest steht aber auch: Verwaltungen, die noch in analogen Denkweisen verharren, werden so schnell nicht zur Smart City. Die Pandemie hat deutlich gezeigt, was passiert, wenn man nicht digital arbeitet. Vor Corona konnte man abwarten und Digitalisierungsprojekte sogar verschieben. Hier und da konnte man sich auch in Sicherheit wiegen, da man etwa bei der OZG-Umsetzung vermeintlich gut mit dabei war. Die Pandemie zeigt nun unter dem Brennglas was wichtig ist und was jetzt zählt: Es reicht für Kommunen nicht aus, einen guten Plan zu haben. Sie müssen diesen auch als ganzheitliches Konzept denken und tatsächlich umsetzen. Punktuelle Veränderungen, die nur einzelne Bereiche oder Arbeitsschritte digitalisieren, bringen nicht die nötigen Verbesserungen. Kommunen, die sich noch nicht an die Digitalisierung gewagt haben, leiden jetzt darunter und arbeiten unter erschwerten Arbeitsbedingungen. Ich denke dennoch, dass diese mitunter unangenehmen Erfahrungen zu einem Umdenken führen werden, das letztendlich auch die Smart-City-Bewegung vorantreiben wird.

Gibt es andere digitale Trends in den Kommunen, die sich durch die Corona-Krise entwickeln oder verstärken?

Das digitalisierte Arbeiten im öffentlichen Gesundheitsdienst ist aktuell natürlich ein großes Thema – bislang werden dort häufig sogar noch Faxgeräte zur Übermittlung der Corona-Infektionszahlen genutzt. Dabei gibt es längst neue, effektivere Lösungen, eine entsprechende Schnittstelle könnte bereits helfen. Viele Kommunen haben im Zuge der Krise entsprechende Vorschläge unterbreitet, sodass das händische Abtippen von Excel-Tabellen der Vergangenheit angehören könnte. Auch der Trend zum digitalen oder mobilen Arbeiten verstärkt sich durch die Pandemie spürbar. Verwaltungsmitarbeiter werden zukünftig nicht mehr darauf angewiesen sein, jeden Tag physisch im Büro zu arbeiten. Viele lernen das nun sehr zu schätzen. Denn das mobiles oder digitale Arbeiten erleichtert es ihnen, ihren Tag zu strukturieren und eine bessere Work-Life-Balance herzustellen. Ich denke, das wird sich auch über die Verwaltung hinaus noch weiter verbreiten.

DStGB/CAIS: Umfrage zu Wahlen unter Zeitdruck

[24.02.2025] Die kurze Vorbereitungszeit zur Bundestagswahl 2025 wirkt sich auch auf die Wahlorganisation aus. Das Institut für Digitalisierungsforschung CAIS möchte mögliche Folgen wissenschaftlich untersuchen und lädt kommunale Wahlämter zur Teilnahme an einer kurzen Onlinebefragung ein. mehr...

OSBA: Beschaffung von Open Source Software

[17.02.2025] Bei öffentlichen Ausschreibungen zählt meist der niedrigste Preis. Im Fall von Open Source Software ist dies oftmals zum Schaden des Auftraggebers: Sicherheits- und Wartungsprobleme drohen, wenn Anbieter zu knapp kalkulieren. Die OSBA hat ein Paper zur nachhaltig erfolgreichen Beschaffung veröffentlicht. mehr...

Bayern: Effektiver digitaler Grundstücksverkehr

[14.02.2025] In Bayern werden notarielle Urkunden und Vermessungsdokumente ab sofort digital übermittelt. Das Besondere elektronische Behördenpostfach trägt so dazu bei, den Grundstücksverkehr zu beschleunigen. Es soll künftig auch in weiteren Kommunen und Verfahren eingesetzt werden. mehr...

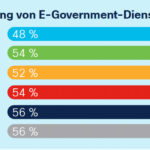

Cisco Digital Kompass 2025: Bei der Digitalisierung zu langsam

[11.02.2025] Cisco hat eine neue Untersuchung zur Digitalisierung in Deutschland vorgelegt. Demnach gibt es Fortschritte beim Glasfaserausbau und Online-Banking, doch KI und Cybersicherheit bleiben Problemfelder. Besonders die digitale Verwaltung stagniert seit dem Aufwind durch Corona. mehr...

Sachsen-Anhalt: Ideen für digitale Verwaltung gesucht

[11.02.2025] Das Land Sachsen-Anhalt sucht erneut innovative Ideen für die digitale Verwaltung. Gefragt sind digitale Konzepte und Modelle für die vielfältigen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Bewerbungen sind bis 14. März möglich. mehr...

Lübeck: Fundsachen werden online versteigert

[07.02.2025] Fundsachen, die nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist nicht abgeholt wurden, wird die Hansestadt Lübeck ab sofort online versteigern. mehr...

Ulm: Digitaler Portier im Rathaus

[06.02.2025] Ein digitaler Portier soll künftig im Ulmer Rathaus als erste Anlaufstelle für Anliegen bei der Stadtverwaltung dienen – etwa für Termine oder Auskünfte. Entwickelt wurde das Tool von Fachleuten der städtischen Abteilung Interne Dienste und Studierenden der Technischen Hochschule Ulm. mehr...

Leipzig: Erfolgsfaktor Kommunikation

[31.01.2025] Die Leipziger Stadtverwaltung hat ihr E-Mail-System von Lotus Notes auf Microsoft Exchange umgestellt und eine zentrale E-Mail-Archivierung eingeführt. Eine transparente Kommunikation hat das Gelingen des umfassenden Projekts gesichert. mehr...

Materna Virtual Solution: So verändert sich das mobile Arbeiten

[31.01.2025] Mit zunehmender technischer Entwicklung verlagert sich die Arbeit verstärkt auf mobile Geräte. Materna Virtual Solution identifiziert fünf Trends, die im Jahr 2025 maßgeblich das Arbeiten prägen werden – von KI und Datensouveränität bis hin zu Sicherheitslösungen und Mixed Reality. mehr...

Rheinland-Pfalz: Digitalisierung von Kulturerbe

[29.01.2025] Rheinland-Pfalz fördert die Digitalisierung des kulturellen Erbes: Mit rund 284.000 Euro unterstützt das Land das Projekt KuLaDig RLP bis 2026. Ziel ist es, Kommunen – insbesondere im ländlichen Raum – zu helfen, kulturelle Besonderheiten digital zu erfassen und multimedial aufzubereiten. mehr...

Berlin: Start-ups und Verwaltung zusammenbringen

[27.01.2025] GovTech-Start-ups können die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wirksam unterstützen. Die Berliner Senatswirtschaftsverwaltung will dieses Potenzial noch besser nutzen und hat jetzt einen Bericht vorgelegt, der zeigt, wie die Zusammenarbeit gelingt. mehr...

Landkreis Regensburg: Spitze bei Digitalisierung

[22.01.2025] Der Landkreis Regensburg zieht eine positive Bilanz zur bisherigen Verwaltungsdigitalisierung. In vielen Bereichen ist er ein Vorreiter in Bayern. Digitale Dienstleistungen werden stark genutzt, und KI sowie Prozessautomatisierung schaffen Ressourcen für besseren Bürgerservice. mehr...

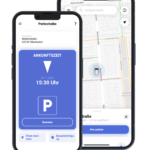

Limburg an der Lahn: Digitale Parkscheibe

[16.01.2025] In einem Pilotprojekt testet Limburg an der Lahn die Digitale Parkscheibe des Unternehmens Park Best. Interessierte können die Parkscheibe mit wenigen Klicks in einer App aktivieren, die auch die aktuelle Parksituation vor Ort anzeigt und die Nutzer an die Parkzeit erinnern kann. mehr...

Porta Westfalica: Strategisch digital mit OWL-IT

[14.01.2025] Auf dem Weg zur digitalen Verwaltung ist die Stadt Porta Westfalica gemeinsam mit Dienstleister OWL-IT weitergekommen und hat eine gesamtstädtische Strategie für Digitalisierung und Wissensmanagement erarbeitet. mehr...

Ko-Pionier-Preis: Besser nachnutzen

[10.01.2025] Der Ko-Pionier-Preis will die Nachnutzung innovativer Verwaltungslösungen fördern. Verwaltungen, die Lösungen erfolgreich übernommen haben, können sich bis 14. Februar 2025 bewerben. Die Preisverleihung findet im März 2025 im Rahmen des Kongresses Digitaler Staat statt. mehr...