StudieE-Government wirkt

E-Government-Ziele der Behörden

(Bildquelle: Materna GmbH)

Der IT-Dienstleister Materna hat gemeinsam mit der Hochschule Harz sowie den Fachhochschulen Bern und Kärnten erneut eine Studie zur Wirkung von E-Government in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt. Die Ergebnisse wurden erstmals auf der CeBIT 2016 präsentiert. 16 Prozent der rund 900 angeschriebenen Behörden aus der Landes- und Kommunalverwaltung haben an der Studie teilgenommen.

Ziel der Befragung war es herauszufinden, wie die Verwaltungen ihren Status quo hinsichtlich E-Government einschätzen, wo sie Herausforderungen beim E-Government sehen und wie E-Government zur Lösung aktueller Verwaltungsprobleme beiträgt. Im Ergebnis zeigt sich ein vielschichtiges Bild, das von einem starken Willen zur Digitalisierung der Verwaltung, aber auch von Ängsten und Befürchtungen geprägt ist. Der Weg zur digitalen Verwaltung ist unumkehrbar eingeschlagen, aber dieser Weg ist noch lang. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, eine eigene E-Government-Strategie entwickelt zu haben. Das zeigt, dass E-Government die Phase des Experimentierens hinter sich gelassen hat.

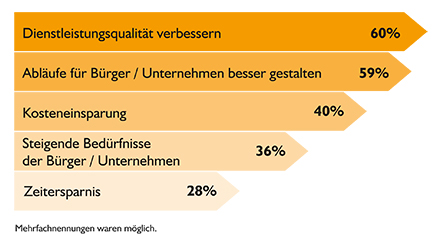

Als Treiber für E-Government-Aktivitäten sehen die befragten Verwaltungen vor allem die Politik und sich selbst. Im Gegensatz zu anderen Branchen, die vor allem durch äußere Einflüsse wie beispielsweise die Globalisierung oder hohen Wettbewerbsdruck zur Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse getrieben werden, digitalisieren sich Verwaltungen vorrangig von innen heraus. Die Ziele richten sich dabei aber eher in Richtung der Verwaltungskunden. Vor allem die Verbesserung der Dienstleistungsqualität sowie besser gestaltete Abläufe für Bürger und Unternehmen stehen im Fokus.

Diskrepanz zwischen Umsetzung und Planung

Das Spektrum an E-Government-Elementen ist vielfältig und reicht von elektronischen Behördenpostfächern über die E-Rechnung bis hin zu elektronischen Amts- und Verkündungsblättern. Interessant ist deshalb ein Blick darauf, welche Elemente heute weit verbreitet und welche geplant sind.

Geo-Informationssysteme und die elektronische Akte nehmen die Spitzenposition ein. Mehr als die Hälfte der befragten Verwaltungen setzen sie ein. Alle weiteren abgefragten Elemente sind nur in weniger als der Hälfte der Verwaltungen im Einsatz. Allerdings sind alle Elemente bei der Mehrzahl der Verwaltungen mittlerweile in der Planung. Den deutlichsten Unterschied zwischen Umsetzung und Planung zeigt die E-Rechnung, die erst 20 Prozent der Verwaltungen einsetzen, aber weitere 60 Prozent fest einplanen. Auch die Eröffnung von Zugängen über De-Mail und die Prozessoptimierung haben einen großen Planungsstand. Im Ländervergleich ist Österreich klarer Vorreiter mit den meisten umgesetzten E-Government-Elementen, gefolgt von der Schweiz. Deutschland landet hier nur auf dem dritten Platz.

Die Befragten schätzen E-Government als Lösung für die zentralen Probleme der Verwaltungen in den kommenden drei bis fünf Jahren eher verhalten ein. Allenfalls bei der Bewältigung der Qualitätsansprüche von Verwaltungskunden traut man E-Government viel zu.

Bei der Frage danach, ob die Koordination der E-Government-Aktivitäten zwischen den Verwaltungen auf Landes- beziehungsweise Kantonsebene sowie auf kommunaler Ebene ausreicht, gibt es deutliche nationale Unterschiede. Während 53 Prozent der Schweizer Verwaltungen mit der Koordination zufrieden sind, sagen das nur 13 Prozent der deutschen Verwaltungen. Auch in Österreich hält nur eine Minderheit von 38 Prozent der Verwaltungen die Koordination für ausreichend.

Wie lässt sich die Wirkung von E-Government messen?

Ein Schwerpunkt der Studie lag in der Untersuchung von Wirkungsmessungen zum E-Government. Ergebnis: Verwaltungen messen die Wirkung von E-Government vorwiegend im Vorfeld von Projekten, Bewertungen a posteriori spielen hingegen nur eine nachgeordnete Rolle. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass eine Vorkostenkalkulation die Voraussetzung für E-Government-Projekte darstellt, während eine nachträgliche Wirkungsmessung keinen unmittelbaren Nutzen zu bringen scheint.

Die wichtigste Anforderung an ein umfassendes und gleichzeitig praktikables Modell der Wirkungsanalyse ist laut der Studie mit mehr als 80 Prozent der Nennungen ein einfaches Handling. Offenbar fehlt der Verwaltung noch ein einfaches Modell der Wirkungsanalyse, um Messungen sowohl vor als auch nach den Projekten durchführen zu können.

Während in den vergangenen Jahren viele Branchen die Verantwortung für IT-Projekte von der IT- in die Fachabteilungen verlagert haben, sind bei E-Government-Projekten in der Verwaltung maßgeblich die verantwortlichen IT-Mitarbeiter beteiligt (bei 71 Prozent der Studienteilnehmer). Mitarbeiter der Fachabteilungen (45 Prozent) spielen nur eine nachgeordnete Rolle. Korrelierend zu deren geringen Beteiligung an entsprechenden Projekten schätzen die Teilnehmer die Akzeptanz von E-Government in den Fachabteilungen überwiegend als problematisch ein: 55 Prozent sehen Akzeptanzprobleme. Angesichts der Tatsache, dass diese insgesamt als größtes Risiko von E-Government-Projekten gesehen werden – noch vor Investitionshöhen, steigendem Ressourcenbedarf und wachsendem Fortbildungsbedarf –, ergibt sich in der Verbesserung der Akzeptanz bei den Verwaltungsmitarbeitern ein offenbar dringendes Handlungsfeld.

Erfolg nur mit Akzeptanz der Mitarbeiter

Aus den gewonnenen Erkenntnissen leiten die Studienpartner eine Reihe von Handlungsempfehlungen ab. Hierzu gehört vor allem die Stärkung der internen Akzeptanz durch eine an der Digitalisierung ausgerichteten Personalentwicklung. Speziell in Deutschland sollten Behörden konsequent auf die Attraktivität von E-Government für die Verwaltungskunden achten. Verbesserte Zugänglichkeit und hohe Nutzerfreundlichkeit sollten deshalb im Fokus stehen. Die E-Government-Studie aus dem Vorjahr konnte für Deutschland einen Regelungsbedarf in Form von E-Government-Gesetzen der Bundesländer nachweisen. Inzwischen haben weitere Bundesländer entsprechende Entwürfe erarbeitet. Die noch fehlenden Länder müssen nun nachziehen. Kooperationen auf derselben Verwaltungsebene sowie ebenenübergreifend haben sich als gute Plattform zum Wissensaustausch und zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit bewährt und sollten deshalb verstärkt genutzt werden.

Die E-Government-Welt befindet sich derzeit in einer Transformationsphase. Wenn es stimmt, dass Veränderungen oft mit Befürchtungen der unmittelbar Betroffenen verbunden sind, dann ist dies die klarste Erkenntnis aus dieser Studie: Erfolgreiches E-Government ist nur mit der Akzeptanz der Verwaltungsmitarbeiter zu erreichen. Akzeptanz erreicht man durch geteilte Verantwortung, Kooperation, klare Regelungen sowie ein strategisches, nachhaltiges und messbares Vorgehen. Und das sind auch die Wünsche der befragten Verwaltungen.

Dieser Beitrag ist in der Juli-Ausgabe von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Ahaus: Digitalisierungsstrategie verabschiedet

[15.04.2025] Ahaus soll zu einer modernen, digitalen Stadt werden, in der neue Technologien und digitale Verwaltungsservices das Leben der Menschen einfacher machen. Als Leitfaden dient der Kommune ihre neue Digitalisierungsstrategie. mehr...

Rheinland-Pfalz: Digitale Transformation geht nur gemeinsam

[15.04.2025] Die zweite landesweite Digitalisierungsveranstaltung in Koblenz zeigt, dass Rheinland-Pfalz beim OZG-Umsetzungsstand deutliche Fortschritte macht. Rund die Hälfte der zentralen OZG-Leistungen ist angebunden. Ziel bleibt die vollständige Ende-zu-Ende-Digitalisierung. mehr...

IT-Planungsrat / FITKO: Gemeinsamer Jahresbericht für 2024

[14.04.2025] Im gemeinsamen Jahresbericht für 2024 berichten der IT-Planungsrat und die Föderale IT-Kooperation (FITKO) über ihre Tätigkeiten und Erfolge. Erstmals kommen auch die Gremien, Arbeits- und Projektgruppen zu Wort. mehr...

Kooperationen: Die Renaissance einläuten

[11.04.2025] Neben einer konsequenten Digitalisierung kann die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit das Fundament bieten, um die kommunale Aufgabenerfüllung auch in Zeiten des Fachkräftemangels zu sichern. Das leistet auch einen Beitrag gegen Staatsverdrossenheit. mehr...

Koalitionsvertrag: Digitalministerium soll kommen

[10.04.2025] Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Kommunen und Verbände begrüßen das geplante Digitalministerium, sehen Fortschritte beim Bürokratieabbau und fordern eine zügige Umsetzung zentraler Vorhaben. mehr...

DStGB/iit: Zukunftsradar Digitale Kommune 2024

[10.04.2025] Der neue DStGB-Zukunftsradar liegt vor. Die Studie belegt: Kommunen sehen eine besser abgestimmte föderale IT-Infrastruktur und eine gemeinsame Cybersicherheitsstrategie als zentrale Voraussetzungen für die weitere Verwaltungsdigitalisierung. mehr...

Interview: Digital Only als Ziel

[08.04.2025] Wie der Stand der Digitalisierung in der Kommunalverwaltung ist und welche Erwartungen die kommunalen IT-Dienstleister an die neue Bundesregierung haben, darüber sprachen wir mit Rudolf Schleyer, dem Vorstandsvorsitzenden der AKDB. mehr...

Positionspapier: Verwaltung effizient gestalten

[07.04.2025] München, Augsburg und Nürnberg haben ein gemeinsames Positionspapier zu kommunalen Cloudregistern der FITKO zugeleitet. Die bayerischen Städte sehen die Registermodernisierung und zentrale IT-Lösungen als notwendige Schritte zur Sicherung der Verwaltungseffizienz. mehr...

Niedersachsen: Pakt für Kommunalinvestitionen

[25.03.2025] Die niedersächsische Landesregierung stellt den Kommunen 640 Millionen Euro aus dem Jahresüberschuss 2024 zur Verfügung. Mit dem neuen Kommunalinvestitionsprogramm sollen Städte, Gemeinden und Kreise gezielt entlastet werden – ohne Eigenanteil und mit flexibler Mittelverwendung. mehr...

D21-Digital-Index: Digitale Resilienz als Schlüssel

[10.03.2025] Alljährlich liefert D21 mit ihrem Digital-Index ein umfassendes Lagebild zum Digitalisierungsgrad in Deutschland. Nun hat die Initiative ihre Studie für 2024/25 vorgelegt. Demnach verändern digitale Technologien Gesellschaft und Wirtschaft tiefgreifend – die Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit werden aber weitgehend unterschätzt. mehr...

Beckum: d-NRW-Beitritt beschlossen

[03.03.2025] Um Zeit und Aufwand bei der Ausweitung ihrer digitalen Verwaltungsservices zu sparen, tritt die Stadt Beckum der d-NRW bei. Als Trägerin der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts wird sie unter anderem von einer ausschreibungsfreien Nachnutzung von OZG-Leistungen profitieren. mehr...

München: Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie

[13.02.2025] Der Münchner Stadtrat hat die fünfte Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der bayerischen Landeshauptstadt beschlossen. Sie beinhaltet unter anderem den Aufbau eines Kompetenzschwerpunkts für User Experience sowie eine neue Formulierung des strategischen Prinzips der nutzerzentrierten Gestaltung. mehr...

OZG: „Aufenthalt“ erreicht alle Milestones

[07.02.2025] Das maßgeblich vom Land Brandenburg vorangetriebene OZG-Projekt „Aufenthalt“ hat alle Vorgaben des OZG-Verwaltungsabkommens erfüllt. Inzwischen nutzen über 270 Ausländerbehörden die digitalen Dienste, weitere 170 befinden sich im Roll-out. Die Weiterentwicklung läuft kontinuierlich. mehr...

Sachsen: Neue CIO für den Freistaat

[07.02.2025] Daniela Dylakiewicz ist neue CIO des Freistaats Sachsen. Um die digitale Verwaltungstransformation voranzutreiben, strebt sie eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen des Landes an. mehr...

Deutscher Landkreistag: Aufgabenbündelung ja, Verfassungsänderung nein

[06.02.2025] Der vom Normenkontrollrat vorgebrachte Vorschlag einer stärkeren Bündelung staatlicher Aufgaben wird vom Deutschen Landkreistag unterstützt. Der kommunale Spitzenverband warnt aber auch vor zentralistischen Strukturen und lehnt vorgeschlagene Verfassungsänderungen ab. mehr...