Serie Smart CitiesRaumwirkung der Digitalisierung

Digitalisierung: Ein zentraler Treiber des räumlichen Wandels.

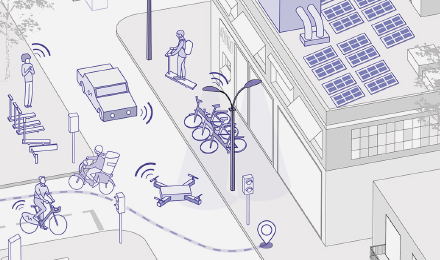

(Bildquelle: Urban Catalyst/Johanna Amtmann)

Die fortschreitende Digitalisierung bringt enorme Veränderungen in nahezu allen Lebensbereichen mit sich. Von der Art und Weise, wie wir kommunizieren, darüber, welche Wege und Verkehrsmittel wir nutzen, bis hin zu unseren Einkaufsgewohnheiten. Digitale Angebote verändern und erleichtern nicht nur viele alltägliche Abläufe und Prozesse, die Digitalisierung wird auch zu einem zentralen Treiber des räumlichen Wandels. Die anhaltende Verlagerung vom stationären Einzelhandel hin zum Online-Handel ist beispielsweise mitverantwortlich für den Strukturwandel in deutschen Innenstädten und führt gleichzeitig zu einer erhöhten Frequenz im Lieferverkehr. Exemplarisch ist auch, wie die Etablierung des Homeoffice durch digitale Kommunikationswege die Raumstruktur in der Stadt und auf dem Land beeinflusst. Büroräume verlieren an Bedeutung und durch hybride Arbeitsmodelle werden plötzlich neue Pendeldistanzen in die Ballungsräume denkbar.

Das hat zur Folge, dass sich die kommunale Planung verstärkt mit diesen Veränderungen auseinandersetzen muss. Dabei geht es nicht allein darum, die unbeabsichtigten Auswirkungen der Digitalisierung in aktuelle Planungsaufgaben zu integrieren. Vielmehr haben viele Kommunen auch das Gestaltungspotenzial von Smart-City-Initiativen erkannt, indem sie digitale Ansätze und Instrumente für eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung nutzen. Jede Stadt und Region hat ihre eigenen räumlichen Bezüge und Herausforderungen, die es entsprechend der lokalen Prägung und Eigenart herauszuarbeiten gilt.

Neue Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft

So hat beispielsweise das Modellprojekt Smart Cities „digital.interkommunal“ aus Kalletal und Lemgo mit der Digitalisierung der Weserfähre ein spezifisches Anliegen der Rad- und Wanderwegenutzung erfolgreich adressiert. Durch den Einsatz von Sensoren werden kontinuierlich Umweltbedingungen gemessen, welche die Verfügbarkeit der Fähre beeinflussen. Diese Informationen werden mithilfe der LoRaWAN-Technologie übertragen. So können Radfahrende und Wandernde jederzeit auf die aktuellen Abfahrtszeiten der Fähre zugreifen und diese in ihre individuelle Routenplanung integrieren.

Unter den vom Bund geförderten Modellprojekten Smart Cities haben sich im Herbst 2022 interessierte Kommunen zu einer Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft (AEG) zusammengeschlossen, um die räumlichen Auswirkungen der Digitalisierung stärker zu adressieren. Im Vordergrund steht zunächst der Austausch über zukunftsfähige Handlungsansätze. Dieses Wissen soll dann aufbereitet und anderen Kommunen zur Verfügung gestellt werden.

Eine Themengruppe konzentriert sich auf das Thema „Teilhabe in unterschiedlichen Sozialräumen“. Ausgangspunkt ist die gemeinsame Beobachtung, dass die Kommunen mit ihren Smart-City-Initiativen nur dann alle Bevölkerungsgruppen erreichen, wenn sie zielgruppenspezifische Kommunikations- und Beteiligungsformate anbieten. Gleichzeitig wird die Beteiligung möglichst vieler Bevölkerungsgruppen als wichtige Grundlage für eine breite Akzeptanz der räumlichen Auswirkungen der Digitalisierung gesehen.

Thema für alle greifbar kommunizieren

Dabei gilt es zunächst, die Anforderungen und Bedürfnisse der verschiedenen Quartiere in den Kommunen mit ihren unterschiedlichen sozialräumlichen Prägungen zu verstehen, um anschließend passgenaue Beteiligungsangebote etablieren zu können und aus Praxisbeispielen voneinander zu lernen. Eine zentrale Frage ist etwa, wie das komplexe und teilweise abstrakte Thema Smart City für alle greifbar kommuniziert werden kann. Gerade die Einbindung von Jugendlichen und Senioren gestaltet sich bei kommunalen Beteiligungsangeboten zum Thema Smart City oft schwierig. Hier wurde beobachtet, dass jüngere Menschen vor allem über einen attraktiven Ort oder Treffpunkt erreicht werden können, während sich Ältere über ganz konkrete Maßnahmen oder spezifische Fragestellungen informieren und beteiligen.

Die Stadt Iserlohn konnte beispielsweise durch die Veranstaltung Makerthon kreative Ideen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die Gestaltung der Innenstadt sammeln. Hierfür wurde ein attraktiver Arbeitsraum in einem Co-Working-Space gewählt. Zusätzlich wurde ein Medienmobil mit innovativer Ausstattung und Programmier-Workshops integriert, um weitere Anreize zu schaffen. Um viele Jugendliche für den Workshop zu erreichen, hat Iserlohn gute Erfahrungen mit der Einbindung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gemacht sowie mit der Ankündigung über bestehende Netzwerke und der Verteilung von hochwertigen Goodie Bags an alle Teilnehmenden. Die eingebrachten Ideen reichten von WLAN für die ganze Stadt über ein Jugendcafé mit Bühne bis hin zu einem neuen Skatepark.

Sozialplanung als Impulsgeberin

Neben dem Lernen an konkreten Beispielen möchte die Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaft auch die Sozialraumanalyse als etabliertes Instrument der Stadtplanung nutzen. Ein nächster Schritt könnte hier der Aufbau eines Sozialraummonitors sein, der Handlungsräume im gesamtstädtischen Kontext aufzeigt und eine differenzierte Betrachtung auf Raumwirkungen der Digitalisierung erlaubt. Grundlage hierfür ist die Schärfung und Entwicklung geeigneter Indikatoren, die es ermöglichen, die räumlichen Auswirkungen digitaler Transformationsprozesse zu messen. Im stetigen Austausch sollen so modellhafte Lösungen für passgenaue Beteiligungsformate generiert werden.

Auch bei der Frage, welche Bürgerinnen und Bürger von welchen räumlichen Veränderungen besonders betroffen sind, kann die Sozialplanung interessante Impulse liefern. Wird in einem Quartier beispielsweise eine neue Mobilitätsstation geplant, können sozialräumliche Informationen über den Umkreis, wie etwa die demografische Verteilung oder der Zugang zu einem digitalen Endgerät, die Kommunikation der Maßnahme mit den Bürgerinnen und Bürgern erleichtern und so eine gerechte Teilhabe an digitalen Transformationen im öffentlichen Raum fördern.

Um die räumlichen Auswirkungen der Digitalisierung auch aus anderen Blickwinkeln zu beleuchten, sind weitere Themenkomplexe in Planung. So soll beispielsweise die Betrachtung konkreter Raumtypologien, wie Gewerbegebiete, Innenstädte und Quartiere vertieft werden. Die gemeinsame Arbeit der Modellprojekte ist ein wichtiger Schritt, um sich dem abstrakten Thema der räumlichen Auswirkungen digitaler Prozesse zu nähern, Risiken zu minimieren und gemeinsam zukunftsfähige Räume zu gestalten.

Teil 2: Urbane Datenplattformen

Teil 3: Digitale Zwillinge

Teil 4: Smarte Regionen

Teil 5: Resilienz und Klimaanpassung

Teil 6: Raumwirkung der Digitalisierung

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe August 2023 von Kommune21 im Schwerpunkt Smart City erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

Wolfsburg: City-Infosystem ersetzt Parkleitschilder

[12.02.2026] In Wolfsburg informieren jetzt smarte, frei programmierbare LED-Tafeln flexibel über freie Parkmöglichkeiten und den Verkehr in der Stadt und können auch darüber hinausgehende Hinweise ausstrahlen. Aus dem einstigen Parkleitsystem ist somit ein multifunktionales City-Informationssystem geworden. mehr...

Marpingen: Pilotprojekt für KI-gestütztes Straßenmanagement

[02.02.2026] In Marpingen werden Schäden an Straßen und Verkehrsschildern von kommunalen Fahrzeugen bei Alltagsfahrten per Smartphone erfasst. Eine KI-gestützte Open-Source-Lösung übernimmt die Aufbereitung der Daten. Bald soll die Lösung in 25 weiteren saarländischen Kommunen ausgerollt werden. mehr...

Kreis Hof: Werkzeug für Winterdienst

[29.01.2026] Taupunktsensoren unterstützen im Hofer Land den Winterdienst. Dabei agieren Kreis und angehörige Kommunen gemeinsam. Die Entscheidung über das Ausrücken, Streuen oder Räumen treffen trotz der umfassenden Daten weiterhin die Beschäftigten. mehr...

Smart Waste Hürth: Weltweites Leuchtturmprojekt

[27.01.2026] In Hürth messen Ultraschallsensoren den Füllstand öffentlicher Abfallbehältnisse und senden diese Daten an eine Künstliche Intelligenz. Die ermittelt, wann die Müllwagen welche Route nehmen sollten, um die Behälter zu leeren. Jetzt ist Smart Waste Hürth als weltweit sichtbares Leuchtturmprojekt ausgezeichnet worden. mehr...

Mannheim: Orientierung für barrierefreies Parken

[20.01.2026] In Mannheim steht eine neue, barrierefreie App für die Suche nach freien Schwerbehindertenparkplätzen zur Verfügung. Park-Stark nutzt Echtzeitdaten von über 250 Stellplätzen und zeigt Verfügbarkeit, Navigation und Alternativen direkt auf dem Smartphone an. mehr...

Mönchengladbach: Fünfter Smart City Summit Niederrhein

[20.01.2026] Mönchengladbach lädt am 26. Februar zur fünften Auflage des Smart City Summit Niederrhein ein. Mit Vorträgen, Workshops und einem großen Ausstellungsbereich richtet er sich an ein Fachpublikum, das sich mit der digitalen Transformation von Kommunen beschäftigt. Dabei werden strategische Perspektiven mit anschaulichen Praxisbeispielen verknüpft. mehr...

Beckum: BE smart

[09.01.2026] Konsequent treibt Beckum die Entwicklung zur Smart City voran. Beispielsweise bietet die Stadt mittlerweile ein digitales Bürgerbüro, eine Mängelmelder-App oder einen Kita-Navigator an. Einige ihrer Digitalisierungsprojekte stellt die Kommune nun in einer digitalen Broschüre und einem Kurzfilm vor. mehr...

Serie Digitalstädte: KI wird uns weiterhelfen

[08.01.2026] Die Ahauser Bürgermeisterin Karola Voß will im Bereich Wissensmanagement noch stärker auf Künstliche Intelligenz setzen und dadurch Ressourcen schonen. mehr...

Serie Digitalstädte: Mit Super-App unterwegs

[07.01.2026] In einer losen Serie stellt Kommune21 Digitalstädte mit Vorbildcharakter vor. Den Anfang macht Ahaus: Die nordrhein-westfälische Stadt ist ein Reallabor für digitale Anwendungen – mit einer Super-App als Schlüssel. mehr...

Kaiserslautern: Geordnete Liquidation von KL.digital

[06.01.2026] Die Stadt Kaiserslautern bereitet die geordnete Liquidation der KL.digital GmbH zum 30. Juni 2026 vor. An diesem Tag endet der Förderzeitraum der Modellprojekte Smart Cities, auf der die finanzielle Grundlage von KL.digital vollständig beruht. Die Projekte und Ideen sollen aber nahtlos in die Stadtverwaltung übergehen und dort weiterentwickelt werden. mehr...

Göttingen: Ausbau des städtischen Messnetzes

[22.12.2025] Ein Sensoriknetzwerk liefert der Stadt Göttingen wichtige Informationen über Wasserstände, die Baumgesundheit und die lokale Klimaentwicklung. Das Netz soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Die Daten sollen unter anderem in Forschung, Analysen und Planungsprozesse einfließen. mehr...

Frankfurt am Main: Digital Ressourcen schonen

[15.12.2025] Die Stadt Frankfurt am Main hat drei weitere Digitalisierungsprojekte umgesetzt: den Aufbau eines digitalen Wassermanagements, die Einführung der automatisierten Straßenzustandserfassung sowie die Open Library. Alle drei Projekte tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und Kosten zu sparen. mehr...

Frankfurt am Main: Informiert zum Parkhaus

[12.12.2025] Viele Parkhausbelegungen in Frankfurt am Main sind jetzt in Echtzeit online einsehbar. Die erfassten Daten können von Verkehrstelematikanbietern oder Radiosendern für eigene Angebote abgerufen werden. Auch an die Mobilithek des Bundes werden sie übertragen. mehr...

Frankfurt am Main: Echtzeitdaten zum Weihnachtsmarkt

[05.12.2025] Ein Pilotprojekt mit LiDAR (Light Detection and Ranging)-Sensoren führt die Stadt Frankfurt am Main während des Weihnachtsmarkts am Römer durch. Die Sensoren messen dort das aktuelle Besucheraufkommen mit Laserstrahlen, die erfassten Daten stehen auf der urbanen Datenplattform in Echtzeit zur Verfügung. mehr...

Troisdorf: Smarter parken

[03.12.2025] Mit einer smarten Lösung bereitet Troisdorf der ineffizienten Parkraumbewirtschaftung ein Ende. Parksensoren erfassen jetzt die Belegung einzelner Stellplätze, die Bürgerinnen und Bürger werden darüber in Echtzeit per App informiert. mehr...