StuttgartSchnell gehandelt

Stuttgart: Mobiles Arbeiten ist eines der Digitalisierungsziele.

(Bildquelle: Markus Mainka/stock.adobe.com)

Bei der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart war die Ausweitung des mobilen Arbeitens bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 in der städtischen Digitalisierungsstrategie Digital MoveS als Ziel vorgesehen. Infolge der Covid-19-Ausbreitung hat sich der geplante Ausbau jedoch enorm beschleunigt. Auch da bereits zu Beginn der Pandemie kurzfristig eine Interims-Dienstvereinbarung mit dem Gesamtpersonalrat beschlossen wurde, welche das Arbeiten im Homeoffice in der Pandemie-Situation in allen Verwaltungsbereichen grundsätzlich und flächendeckend ermöglichte.

Von den insgesamt rund 15.000 Beschäftigten der Stadt Stuttgart haben derzeit circa 11.000 einen E-Mail-Account. Waren zu Beginn des Jahres 2020 etwa 250 Telearbeitsplätze bei der Landeshauptstadt eingerichtet, die ein Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen, so wurde bis Ende 2020 die Option, mit mobilen Endgeräten zu Hause zu arbeiten, auf rund 4.750 Beschäftigte ausgeweitet. Ende des vergangenen Jahres konnten bereits 7.000 Beschäftigte mobil arbeiten. Der Erste Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Fabian Mayer, der den Ausbau mit Hochdruck vorangetrieben hat, freut sich, dass es die Stadt geschafft hat, die Quote für mobiles Arbeiten innerhalb von gut anderthalb Jahren von zwei auf 64 Prozent zu erhöhen.

Pandemie setzt Präsenzkultur aus

Zu Beginn der Pandemie war noch nicht in allen Verwaltungsbereichen eine ausreichende Anzahl mobiler Geräte vorhanden und eine Verbindung zum internen LHS-Netz nur in der betrieblichen Arbeitsstätte möglich. Auch die organisatorischen Abläufe waren auf die Anwesenheit der Mitarbeitenden in den Dienstgebäuden ausgerichtet, Besprechungen fanden in der Regel vor Ort statt. Über die Jahre hatte sich eine ausgeprägte Präsenzkultur etabliert, die bis vor Kurzem gelebt und auch von vielen Führungskräften nie infrage gestellt wurde. Die kurzfristig veränderten Rahmenbedingungen erforderten schnelles Handeln. Infektionsrisiken sollten so weit wie möglich reduziert werden. Gleichzeitig musste sichergestellt werden, dass keine datenschutzrechtlichen Risiken entstehen, auch IT-Risiken mussten ausgeschlossen werden. Die Verwaltung musste schließlich zu jeder Zeit handlungsfähig bleiben. Durch verschiedene organisatorische Maßnahmen, zum Beispiel rollierende Systeme und Anpassungen der Arbeitsabläufe, wurde ein Arbeiten im Homeoffice ermöglicht. Zudem wurde mittels VPN-Anschlüssen technisch die Möglichkeit geschaffen, mobil auf das LHS-Netz zuzugreifen – mittlerweile sind über 7.000 Arbeitsplätze entsprechend ausgestattet. Zusätzlich dazu wurde die Beschaffung mobiler Endgeräte massiv vorangetrieben (circa 6.000 Notebooks und 5.000 Smartphones/Tablets).

Stadtweit digital kommunizieren

Im Zusammenhang mit der Pandemie wurden zudem die technischen Möglichkeiten für eine moderne, digitalisierte Kommunikation erstmals stadtweit eingeführt. Zu nennen sind hier Videokonferenzen, Desktop-Sharing, eine Plattform für Telefonkonferenzen, digitale Mitzeichnungsverfahren sowie ein Chat-/Messengerservice. Darüber hinaus wird mit Hochdruck an der Bereitstellung einer modernen digitalen Kollaborationsplattform zur Verwendung von Communities, virtuellen Teamrooms, Wikis, Blogs sowie Wissensmanagement gearbeitet. Auch wenn dies für die gegenwärtige Pandemie kaum noch zum Tragen kommen dürfte, so ist es für zukünftige, auch mobile Arbeitsformen unerlässlich. Hierzu zählt auch die Bereitstellung eines stadtweiten Dokumenten-Management-Systems (DMS) als Basis für die E-Akte. Diese Arbeiten sind ebenfalls in vollem Gange.

Parallel dazu wurden den Mitarbeitenden im städtischen Intranet Informationen zu diversen Themen wie Arbeitssicherheit, Datenschutz oder Informationssicherheit zur Verfügung gestellt, um die Arbeit im Homeoffice bestmöglich zu unterstützen. Darüber hinaus hat die zentrale Personalentwicklung eine Beratung für Führungskräfte eingerichtet, um diese bei organisatorischen Fragen, bei der noch ungewohnten Führung auf Distanz oder auftretenden Konflikten zu unterstützen.

Neue Führungskultur

Schnell hat sich gezeigt: Mobiles Arbeiten erfordert ein neues Führungsverhalten und längerfristig eine neue Führungskultur. Viele Führungskräfte haben in der Pandemie festgestellt, dass mobiles Arbeiten gut funktioniert, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind und organisatorische Abläufe entsprechend angepasst werden. Die zuvor teilweise vorhandene Skepsis gegenüber dem mobilen Arbeiten konnte durch die positiven Erfahrungen abgebaut werden.

Führung muss jedoch anders stattfinden, wenn ein Teil der Mitarbeitenden nicht direkt vor Ort ist. Informationen müssen auch bei denjenigen Mitarbeitenden ankommen, die nur digital erreichbar sind und die Kommunikation zwischen Führungskraft, Team und Mitarbeitenden verändert sich. Zudem wird den Mitarbeitenden ein höheres Maß an eigenverantwortlicher Organisation und selbstständiger Leistungsverantwortung übertragen. Um die Veränderungen positiv zu begleiten, werden Mitarbeitende und Führungskräfte bei der Landeshauptstadt Stuttgart durch Seminarangebote unterstützt.

Eine Online-Befragung zu den Erfahrungen mit dem mobilen Arbeiten unter Mitarbeitenden und Führungskräften mit über 5.600 Teilnehmenden im Juli 2020 hat gezeigt, dass das mobile Arbeiten sehr positiv wahrgenommen wurde. Dabei haben nur 14 Prozent der Teilnehmenden angegeben, künftig nicht mobil arbeiten zu wollen.

Positive Erfahrungen

Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen wurde mittlerweile mit dem Gesamtpersonalrat der Stadt Stuttgart die Vereinbarung getroffen, dass auch nach Beendigung der pandemiebedingten Risiken künftig bis zu 40 Prozent der Arbeitszeit mobil gearbeitet werden kann. Zudem hat die Verwaltung von ihren Beschäftigten eine Rückmeldung erhalten, in welchen Bereichen noch Optimierungsbedarfe bestehen, die die Stadt nun sukzessive umsetzt. Die Ausübung des mobilen Arbeitens wird dabei überwiegend durch die Nutzung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt. Mobiles Arbeiten ist jedoch explizit auch für Teilaufgaben möglich, für die keine technische Unterstützung erforderlich ist. Für Bereiche, in denen Sprechzeiten oder individuelle Beratungen für die Bürger angeboten werden, soll mobiles Arbeiten für Backoffice-Aufgaben als Option angeboten werden. Durch den Ausbau der Online-Angebote im Verwaltungsbereich werden sich weitere Möglichkeiten ergeben.

Es wird natürlich immer Aufgaben geben, die sich generell nicht für mobiles Arbeiten eignen. So ist etwa beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart mobiles Arbeiten nur zu einem geringen Anteil möglich. Weitere betroffene Berufsfelder sind die Berufsfeuerwehr, Kindertagesstätten oder der Straßen- und Gartenbau. Das Potenzial, zumindest Teilaufgaben in mobiler Arbeit zu erledigen, etwa die Personaleinsatzplanung oder Dokumentationsaufgaben, gibt es jedoch in nahezu allen Bereichen.

Dieser Beitrag ist im Schwerpunkt Mobiles Arbeiten der Ausgabe März 2022 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.

OSBA: Beschaffung von Open Source Software

[17.02.2025] Bei öffentlichen Ausschreibungen zählt meist der niedrigste Preis. Im Fall von Open Source Software ist dies oftmals zum Schaden des Auftraggebers: Sicherheits- und Wartungsprobleme drohen, wenn Anbieter zu knapp kalkulieren. Die OSBA hat ein Paper zur nachhaltig erfolgreichen Beschaffung veröffentlicht. mehr...

Bayern: Effektiver digitaler Grundstücksverkehr

[14.02.2025] In Bayern werden notarielle Urkunden und Vermessungsdokumente ab sofort digital übermittelt. Das Besondere elektronische Behördenpostfach trägt so dazu bei, den Grundstücksverkehr zu beschleunigen. Es soll künftig auch in weiteren Kommunen und Verfahren eingesetzt werden. mehr...

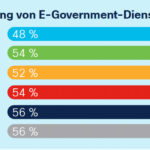

Cisco Digital Kompass 2025: Bei der Digitalisierung zu langsam

[11.02.2025] Cisco hat eine neue Untersuchung zur Digitalisierung in Deutschland vorgelegt. Demnach gibt es Fortschritte beim Glasfaserausbau und Online-Banking, doch KI und Cybersicherheit bleiben Problemfelder. Besonders die digitale Verwaltung stagniert seit dem Aufwind durch Corona. mehr...

Sachsen-Anhalt: Ideen für digitale Verwaltung gesucht

[11.02.2025] Das Land Sachsen-Anhalt sucht erneut innovative Ideen für die digitale Verwaltung. Gefragt sind digitale Konzepte und Modelle für die vielfältigen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung. Bewerbungen sind bis 14. März möglich. mehr...

Lübeck: Fundsachen werden online versteigert

[07.02.2025] Fundsachen, die nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist nicht abgeholt wurden, wird die Hansestadt Lübeck ab sofort online versteigern. mehr...

Ulm: Digitaler Portier im Rathaus

[06.02.2025] Ein digitaler Portier soll künftig im Ulmer Rathaus als erste Anlaufstelle für Anliegen bei der Stadtverwaltung dienen – etwa für Termine oder Auskünfte. Entwickelt wurde das Tool von Fachleuten der städtischen Abteilung Interne Dienste und Studierenden der Technischen Hochschule Ulm. mehr...

Leipzig: Erfolgsfaktor Kommunikation

[31.01.2025] Die Leipziger Stadtverwaltung hat ihr E-Mail-System von Lotus Notes auf Microsoft Exchange umgestellt und eine zentrale E-Mail-Archivierung eingeführt. Eine transparente Kommunikation hat das Gelingen des umfassenden Projekts gesichert. mehr...

Materna Virtual Solution: So verändert sich das mobile Arbeiten

[31.01.2025] Mit zunehmender technischer Entwicklung verlagert sich die Arbeit verstärkt auf mobile Geräte. Materna Virtual Solution identifiziert fünf Trends, die im Jahr 2025 maßgeblich das Arbeiten prägen werden – von KI und Datensouveränität bis hin zu Sicherheitslösungen und Mixed Reality. mehr...

Rheinland-Pfalz: Digitalisierung von Kulturerbe

[29.01.2025] Rheinland-Pfalz fördert die Digitalisierung des kulturellen Erbes: Mit rund 284.000 Euro unterstützt das Land das Projekt KuLaDig RLP bis 2026. Ziel ist es, Kommunen – insbesondere im ländlichen Raum – zu helfen, kulturelle Besonderheiten digital zu erfassen und multimedial aufzubereiten. mehr...

Berlin: Start-ups und Verwaltung zusammenbringen

[27.01.2025] GovTech-Start-ups können die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wirksam unterstützen. Die Berliner Senatswirtschaftsverwaltung will dieses Potenzial noch besser nutzen und hat jetzt einen Bericht vorgelegt, der zeigt, wie die Zusammenarbeit gelingt. mehr...

Landkreis Regensburg: Spitze bei Digitalisierung

[22.01.2025] Der Landkreis Regensburg zieht eine positive Bilanz zur bisherigen Verwaltungsdigitalisierung. In vielen Bereichen ist er ein Vorreiter in Bayern. Digitale Dienstleistungen werden stark genutzt, und KI sowie Prozessautomatisierung schaffen Ressourcen für besseren Bürgerservice. mehr...

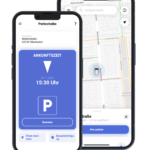

Limburg an der Lahn: Digitale Parkscheibe

[16.01.2025] In einem Pilotprojekt testet Limburg an der Lahn die Digitale Parkscheibe des Unternehmens Park Best. Interessierte können die Parkscheibe mit wenigen Klicks in einer App aktivieren, die auch die aktuelle Parksituation vor Ort anzeigt und die Nutzer an die Parkzeit erinnern kann. mehr...

Porta Westfalica: Strategisch digital mit OWL-IT

[14.01.2025] Auf dem Weg zur digitalen Verwaltung ist die Stadt Porta Westfalica gemeinsam mit Dienstleister OWL-IT weitergekommen und hat eine gesamtstädtische Strategie für Digitalisierung und Wissensmanagement erarbeitet. mehr...

Ko-Pionier-Preis: Besser nachnutzen

[10.01.2025] Der Ko-Pionier-Preis will die Nachnutzung innovativer Verwaltungslösungen fördern. Verwaltungen, die Lösungen erfolgreich übernommen haben, können sich bis 14. Februar 2025 bewerben. Die Preisverleihung findet im März 2025 im Rahmen des Kongresses Digitaler Staat statt. mehr...

Kommune21 im Gespräch: Mammutprojekt RegMo

[08.01.2025] Im jüngsten Webinar aus der Reihe Kommune21 im Gespräch diskutierten Jasmin Deling, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW, sowie Hartje Bruns von Governikus die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Registermodernisierung. mehr...