InnovationsmanagementStadtentwicklung im Labor

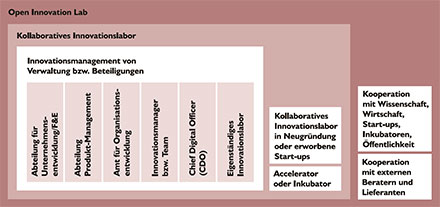

Organisationsoptionen für das Innovationsmanagement.

(Bildquelle: HEAG)

Innovationen finden im öffentlichen Sektor laut dem Politikwissenschaftler Norbert Kersting vor allem in folgenden Bereichen statt: soziale Innovationen, dazu zählt etwa die Förderung der Integration von Geflüchteten in Vereinen, demokratische Innovationen, etwa durch neue Formen der Bürgerbeteiligung, administrative Innovationen wie die Rekommunalisierung, technische Innovationen wie Smart-City-Projekte sowie fiskalische Innovationen, zum Beispiel durch die Einführung neuer Abgaben. Weitere Innovationsfelder bieten sich in den Leistungen der Daseinsvorsorge, die von den öffentlichen Beteiligungen erbracht werden.

Bei jeder Innovation steht der erwartbare Nutzen für die Bürger oder regionale Unternehmen im Fokus. Dieser lässt sich auch als Public Value beschreiben. Der wahrgenommene Public Value hängt aber nicht nur vom tatsächlichen Nutzen und dem Neuigkeitsgehalt einer Dienstleistung oder eines Produkts ab, sondern auch von deren Wirkung auf die Gestalt einer Stadt, auf die Stadtkultur sowie auf die Zusammengehörigkeit einer Gebietskörperschaft – dem sozialen Klebstoff der Gesellschaft.

Denkprozesse anregen

Die Entwicklung von Innovationen erfolgt vor dem Hintergrund des internen und externen Kontextes, in dem Akteure agieren. Hilfreich bei der Überwindung von Hürden ist ein starker Wille der politischen Führung und der weiteren involvierten Akteure, Neuerungen anzugehen. Die gesteuerte Entwicklung von Innovationen umfasst die Generierung von Ideen und die erfolgreiche Positionierung bei den Kunden. Organisatorisch bieten sich neben der Nutzung von Abteilungen, Ämtern und Stabsstellen für Innovationsmanagement – zum Beispiel in Form eines Chief Digital Officers – auch Innovationslabore an. Innovationslabore eignen sich vor allem dann, wenn der Innovationsprozess nicht gut planbar erscheint.

In der Privatwirtschaft sind solche Innovationslabore bereits weit verbreitet. Dabei wird inner- oder außerhalb der Organisation ein separater Raum geschaffen, in dem die Innovation nach und nach entstehen kann. Dort wird experimentiert, es werden bestehende Ideen fortentwickelt oder neue Ansätze ausprobiert. Die Ausgestaltung mit Ressourcen soll innovative Denkprozesse anregen und den interdisziplinären Austausch von Informationen, Denkweisen und Ideen stimulieren. Vorteile ergeben sich vor allem durch den bewussten Ausbruch aus bestehenden Strukturen und die Verortung von Innovationen, die für mehrere bestehende Einheiten nutzbar sind.

Digitalagenturen auf nationaler Ebene

Das Innovationslabor einer Kommune kann beispielsweise in der Verwaltung, einer bestehenden Beteiligung, einer dafür neu gegründeten Beteiligung oder einem eigens dafür erworbenen Start-up verortet werden. Wird der Schwerpunkt auf den Einbezug von externen Start-ups gelegt, spricht man auch von Acceleratoren oder Inkubatoren. Je nach Grad der Kooperation mit externen Partnern wird zwischen einem eigenständigen, einem kollaborativen und einem Open Innovation Lab unterschieden.

Bisher haben sich Innovationslabore im öffentlichen Sektor insbesondere als Digitalagenturen auf nationaler Ebene durchgesetzt. Zu nennen sind hier etwa der U.S. Digital Service oder 18F aus den USA, der Government Digital Service aus Großbritannien, die australische Digital Transformation Agency sowie das E-Estonia Team aus Estland. In Deutschland wird aktuell über die Gründung einer Bundesdigitalagentur diskutiert. Auch auf kommunaler Ebene entstehen erste Innovationslabore, ein Beispiel ist die Digitalstadt Darmstadt. Die hessische Kommune zielt dabei auf eine breite digitale Transformation der Leistungen von Stadtverwaltung und Stadtwirtschaft. In das Open Innovation Lab sind namhafte Unternehmen aus dem Bitkom-Verband und über 100 Unterstützer aus der Region einbezogen.

Die kommunalen Verwaltungen sowie die zugehörigen öffentlichen Unternehmen sind wesentliche Akteure für das erfolgreiche Gelingen der Digitalisierung. Neben der Bearbeitung einzelner Projekte können Innovationslabore auch für die Entwicklung von Smart Cities oder Smart Regions genutzt werden. Beginnend mit der Formulierung einer Smart-City-Strategie lassen sich hier die Eckpunkte für die angestrebte Digitalisierung legen.

Kooperationen helfen bei der Umsetzung

Für die Etablierung eines Innovationslabors auf kommunaler Ebene bietet sich eine dafür geeignete Beteiligung oder die Gründung einer neuen Beteiligung an. Die organisatorische Verankerung innerhalb einer Beteiligung in Privatrechtsform dient der Vermeidung zusätzlicher Risiken für die Gebietskörperschaft (Haftungsbegrenzung), der Kooperationsfähigkeit mit Externen sowie der Etablierung gewinnbringender Geschäftsmodelle. Als Experimentierorte benötigen die Innovationslabore gewisse Freiräume. Diese sollten jedoch klar definiert werden.

Bei der Entwicklung von Innovationen helfen zudem bestehende oder neue Kooperationen, etwa mit Einheiten der Stadt- und Landesverwaltung, anderen öffentlichen oder privaten Unternehmen, Start-ups und Gründerzentren oder Institutionen aus der Wissenschaft. Die Vernetzung wird durch die Mitwirkung in Verbänden wie dem Deutschen Städtetag, dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) oder der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) sowie die Zusammenarbeit bei Studien unterstützt. Idealerweise lassen sich trotz der vorhandenen Subsidiarität regional und überregional umsetzbare Lösungen entwickeln. Denkbar sind dafür Innovationslabore auf regionaler Ebene sowie die Unterstützung der Zusammenarbeit durch die Bundesländer. Der Bund könnte ein Innovationslabor für die stärkere überregionale Nutzung von Innovationen im öffentlichen Sektor gründen.

Jede Stadt kann profitieren

Bei den ersten Schritten zur Einrichtung eines Innovationslabors helfen ein breites politisches Commitment, die Schaffung einer gemeinsamen Bewegung mit zahlreichen Unterstützern, Freiräume in der Organisation für Talente sowie Interdisziplinarität, die Zusammenarbeit des Innovationslabors mit externen Partnern sowie das Infragestellen des Etablierten und die Entwicklung von Neuem.

Innovationslabore werden künftig ebenso wie in der Privatwirtschaft zu einem wichtigen Bestandteil der Entwicklung von Kommunen und Bundesländern. Jede Stadt könnte von einem Innovationslabor für die Digitalisierung profitieren. Neben einem deutlichen Beitrag zum Public Value werden daraus Beiträge für den Bürokratieabbau, die Beschleunigung von Prozessen und die Stärkung von Kooperationen geschaffen. Letztlich stärkt das auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Wettbewerb.

Schleswig-Holstein: Kooperation verlängert

[16.04.2025] Nach fünf erfolgreichen Jahren haben Schleswig-Holstein und der ITV.SH ihre Kooperation zur Verwaltungsdigitalisierung bis Ende 2029 verlängert. Geplant sind unter anderem der Roll-out weiterer digitaler Anträge und Unterstützung für Kommunen bei Informationssicherheits- und IT-Notfällen. mehr...

Darmstadt: Resiliente Krisenkommunikation

[11.04.2025] Großflächige, lang andauernde Stromausfälle sind selten – stellen die Krisenkommunikation jedoch vor Schwierigkeiten, weil Mobilfunk, Internet und Rundfunk ausfallen. In Darmstadt wird nun eine energieautarke digitale Litfaßsäule erprobt, die auch bei Blackouts als Warnmultiplikator funktioniert. mehr...

Diez/Kaisersesch/Montabaur/Weißenthurm: Kooperation im Prozessmanagement

[08.04.2025] Gemeinsam wollen die Verbandsgemeinden Diez, Kaisersesch, Montabaur und Weißenthurm ihre Verwaltungsprozesse effizienter gestalten. Im Fokus steht die Wissensdokumentation ihrer Prozesse. Auch sollen eine Datenbank für Notfallszenarien und ein interkommunales Prozessregister aufgebaut werden. mehr...

Hessen: Projekt Di@-Lotsen wächst weiter

[07.04.2025] Das hessische Digitallotsen-Projekt, das älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt erleichtern soll, wird fortgeführt und ausgeweitet. Kommunen, Vereine und andere Einrichtungen können sich bis zum 11. Mai 2025 als digitale Stützpunkte bewerben. mehr...

Berlin: Beihilfe ohne Medienbrüche

[04.04.2025] In Berlin haben Beamtinnen und Beamte nicht nur die Möglichkeit, Anträge auf Beihilfe digital zu stellen – mit einer neuen App ist es ab jetzt auch möglich, den Bearbeitungsstand einzusehen und die Bescheide digital zu empfangen. mehr...

Interkommunale Zusammenarbeit: Dritte Förderphase für Digitale Dörfer RLP

[01.04.2025] Das Netzwerk Digitale Dörfer RLP erhält bis 2026 weitere 730.000 Euro Landesförderung. Erfolgreiche Digitalprojekte sollen landesweit ausgerollt und die interkommunale Zusammenarbeit gestärkt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf wissenschaftlich unterfütterten Pilotprojekten zum Bürokratieabbau. mehr...

Bayern: Ein Jahr Zukunftskommission

[31.03.2025] Die Zukunftskommission #Digitales Bayern 5.0 hat ihren aktuellen Bericht vorgelegt. Unter Leitung des Finanz- und Heimatministeriums erarbeiten Ministerien, Kommunalverbände und Experten Lösungen für eine einheitlichere, effizientere und sicherere IT in Bayerns Kommunen. mehr...

Rheinland-Pfalz: Projekt KuLaDig geht in die nächste Runde

[28.03.2025] Die kulturelle Vielfalt in Rheinland-Pfalz systematisch digital erfassen und für die Öffentlichkeit aufbereiten – das will das Projekt KuLaDig. Nun steht fest, welche Kommunen darin unterstützt werden, ihr kulturelles Erbe digital zu erfassen und zugänglich zu machen. mehr...

Polyteia: Wege für den Datenschutz in der Verwaltung

[27.03.2025] Einer sinnvollen Nutzung kommunaler Daten für die Entscheidungsfindung steht nicht selten der Datenschutz entgegen. Das Projekt ATLAS will zeigen, wie moderne Datenschutztechnologien in der Praxis helfen und echten Mehrwert für den öffentlichen Sektor schaffen. mehr...

Nürnberg: Vier Abholstationen für Ausweisdokumente

[26.03.2025] Die Stadt Nürnberg hat ihr Angebot an Abholstationen für Ausweisdokumente verdoppelt. An insgesamt vier Standorten können die Bürgerinnen und Bürger nun Personalausweise, Reisepässe und eID-Karten unabhängig von den Öffnungszeiten der Bürgerämter abholen. mehr...

Difu-Befragung: Kommunalfinanzen beherrschendes Thema

[25.03.2025] Eine Vorabveröffentlichung aus dem „OB-Barometer 2025“ zeigt, dass kommunale Finanzen das drängendste Thema der Stadtspitzen sind – auch mit Blick auf zukünftige Investitionen. Es sei nötig, dass Kommunen einen beträchtlichen Anteil aus dem Sondervermögen erhielten, so das Difu. mehr...

Berlin: ÖGD wird fit für die Zukunft

[25.03.2025] Mit dem Programm „Digitaler ÖGD“ werden in Berlin Grundlagen für moderne Technologien, Softwarelösungen und schlankere Prozesse in den Einrichtungen des ÖGD geschaffen. Davon können Mitarbeitende wie auch Bürgerinnen und Bürger profitieren. mehr...

Mainz: Ko-Pionier-Sonderpreis 2025

[24.03.2025] Mit dem Ko-Pionier-Sonderpreis 2025 wurde die Stadt Mainz ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt Verwaltungen, die innovative Ansätze aus anderen Städten erfolgreich adaptieren und an ihre spezifischen Rahmenbedingungen anpassen. mehr...

LSI Bayern: Ausschuss für Kommunale Fragen zu Gast

[18.03.2025] Bei einer Sitzung des Innenausschusses im LSI standen die Bedrohungslage im Cyberraum und Schutzmaßnahmen für Bayerns IT im Fokus. LSI-Präsident Geisler stellte die Unterstützungsangebote für Kommunen vor, bevor die Abgeordneten das Lagezentrum und das Labor besichtigten. mehr...

Kreis Lüchow-Dannenberg: Ausgezeichnete Digitalisierungsstrategie

[17.03.2025] Für seine herausragende Digitalisierungsstrategie hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg das Qualitätssiegel „Top-Organisation 2025“ des Netzwerks Silicon Valley Europe erhalten. mehr...