Digitale ZwillingeVielfältige Möglichkeiten

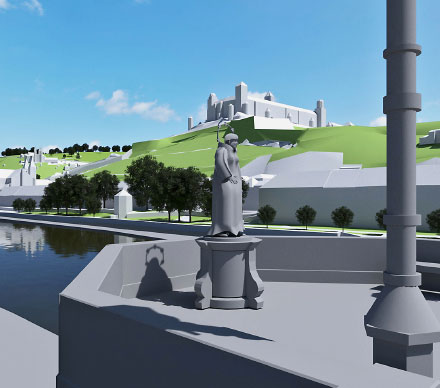

Würzburg: Blick auf die virtuelle Festung von der Alten Mainbrücke aus.

(Bildquelle: FA Geodaten und Vermessung, Stadt Würzburg)

Sie dienen als Entscheidungshilfe bei der Stadt- und Verkehrsplanung, helfen bei der Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen, werden bei der Bauleitplanung und im Bereich Wirtschaftsförderung eingesetzt, zeigen, welche Flächen bei Starkregenereignissen überflutet werden – die Einsatzmöglichkeiten Digitaler Zwillinge, dreidimensionaler virtueller Abbilder einer Stadt, sind so vielfältig wie die kommunale Landschaft selbst und spielen im Kontext von Smart Cities eine wichtige Rolle. Ein Digitaler Zwilling einer Stadt bildet dabei im Idealfall das gesamte urbane Gefüge mit all seinen Komponenten ab, von Gebäuden über Verkehrsnetze bis hin zu Grünflächen – und schafft so eine detailgetreue und dynamische Simulation der realen Stadt, die in Echtzeit aktualisiert wird und so die Grundlage für Analysen, Prognosen und Szenariensimulationen bildet. In Bayern unterstützte das Staatsministerium für Digitales im Rahmen des Projekts „TwinBy – Digitale Zwillinge für Bayern“ (Laufzeit: April 2023 bis März 2024) 17 kommunale Fördervorhaben beim Aufbau individueller Digitaler Zwillinge anhand konkreter Anwendungsfälle. Gefördert wurde unter anderem die zwischen Bamberg und Erlangen gelegene, 33.000 Einwohner große Stadt Forchheim. Ausgangspunkt war hier die geplante Einführung des digitalen Bauantrags. Dafür fehlten Schnittstellen, um die vielen Informationen intern zu teilen und die Bauplanungsprozesse effizienter zu gestalten – ein Digitaler Zwilling sollte Abhilfe schaffen. GIS dient als Basis in Forchheim Als Basis für den Aufbau des Digital Twin nutzte Forchheim sein bestehendes Geo-Informationssystem RIWA GIS-Zentrum – und beauftragte den zur AKDB-Gruppe gehörenden Anbieter RIWA auch mit der Umsetzung des digitalen Planungsmodells. Mithilfe von Schnittstellen wurden Daten aus diversen Fachämtern – so etwa Baum- und Straßenkataster, Gebäudeleerstand, Grundstücke und Dachflächen – eingespielt und dreidimensional visualisiert. „Dabei sind die Daten immer tagesaktuell: Jedes Amt bespielt sein Modul und stellt sie anderen Ämtern im RIWA GIS-Zentrum zur Verfügung“, berichtet Matthias Hoffmann, Sachgebietsleiter für Geodatenverwaltung und Sonderprojekte bei der Stadt Forchheim. Mittlerweile konnten 70 Prozent der Ämter in Forchheim an das digitale Planungsmodell angebunden werden. Als ein weiterer Akteur kommen die Stadtwerke hinzu, die Daten zu Breitbandkanälen, Kanalisation, Strom- und Gasleitungen beisteuern. „Das wird die Wartung immens erleichtern“, ist Hoffmann überzeugt. Die Bauplanungsbehörde wiederum kann in der 3D-Ansicht erkennen, ob ein geplantes Gebäude in eine Baulücke passt und welche Infrastruktur bereits vorhanden ist – etwa Parkplätze. „Im Fall eines großen Siemens-Gebäudes beispielsweise haben wir die Planer gebeten, uns die Grundrisse zu übergeben, die wir dann in den Digitalen Zwilling eingepflegt haben“, erzählt Matthias Hoffmann. „So konnten wir den politischen Gremien die Bebauungspläne anschaulich präsentieren – und diese konnten auf einen Blick sehen, ob die neuen Gebäude ins Stadtgefüge passen oder nicht.“ Interessant auch für die Bürger Auch für die Forchheimer Bürgerinnen und Bürger stehen zahlreiche Daten zur Verfügung, so zum Beispiel zum ÖPNV, zu Spielplätzen, Krankenhäusern, Schulen oder dem Baumbestand. Der Digitale Zwilling dient zudem als Informationsplattform für alle Bauwilligen. Hoffmann: „Bürger brauchen nur ihren Bauleitplan einzublenden und abfragen, was und wie sie bauen dürfen, inklusive Geschosshöhe oder etwa Dachform. All diese Informationen sind hinterlegt.“ Der Digitale Zwilling der Stadt läuft im Rechenzentrum von RIWA. „Die Anschaffung der Server, der Unterhalt und die mangelnden Personalressourcen hätten das Projekt sonst unmöglich gemacht“, sagt Matthias Hoffmann. Zudem seien die Entwicklungszyklen bei Hard- und Software so kurz, dass die Stadt mit ihren Beschaffungsstrukturen gar nicht hinterherkäme. Das Hosting der Daten auszulagern, um Zeit und Geld zu sparen, sei daher die beste Entscheidung gewesen. Noch ist der Digitale Zwilling in Forchheim zwar eher ein GIS mit Abfragemöglichkeiten. Die Stadt arbeitet jedoch bereits an Projekten, in denen von Sensoren erfasste Daten ausgewertet werden sollen. Als Beispiele nennt Sachgebietsleiter Matthias Hoffmann die Ausstattung von Winterdienstfahrzeugen mit Sensorik oder die Bereiche Verkehrsmonitoring und Parkleitsystem. Auch Daten zur Bodenfeuchte, zu Temperatur-Hotspots und zur Feinstaubbelastung möchte die Stadtverwaltung künftig mit Sensoren messen und in den Digitalen Zwilling einspeisen. Arnsberg ergänzt 3D-Stadtmodell Von der nordrhein-westfälischen Stadt Arnsberg im Sauerland gibt es seit Juni 2023 ein virtuelles 3D-Stadtmodell. Erstellt wurde es im Rahmen des vom Bund geförderten Smart-City-Modellprojekts „5 für Südwestfalen“, an dem Arnsberg seit 2019 teilnimmt. Das Modell bildet nach Angaben der Stadtverwaltung die Ausgangsbasis für die Entwicklung eines Digitalen Zwillings. Ziel sei es, ein virtuelles, dreidimensionales Abbild der Stadt zu schaffen, das – für alle frei verfügbar – verschiedene Funktionalitäten bieten soll. Hierfür werde das Modell sukzessive mit entsprechenden Informationen und Funktionen angereichert, um verschiedene Szenarien simulieren zu können. Die Möglichkeit, künftig Neubauten im Kontext des bestehenden Stadtbilds zu simulieren, eröffne beispielsweise neue Perspektiven für die Stadtplanung. „Mit dem Planer-Tool können jetzt schon einzelne Gebäude extrahiert und geplante Neubauten integriert werden, um zu sehen, wie sich ein neues Gebäude in die Umgebung einfügt“, erklärt Andreas Wolf, der bei der Stadt Arnsberg für die Betreuung des GIS und des 3D-Stadtmodells verantwortlich zeichnet. Ein weiterer möglicher Anwendungsbereich für den Digital Twin ist der Katastrophenschutz: Mit der Erstellung eines Klimamodells für Arnsberg sollen Starkregenereignisse und Hochwasser künftig noch genauer simuliert werden, damit Helfende und potenziell Betroffene schnell reagieren können. Was passiert wo, wenn der Pegel um weitere zwanzig Zentimeter steigt? Welche Bereiche werden wie hoch überschwemmt? Lässt sich dies aus dem 3D-Modell ablesen, können Feuerwehrkräfte, die ansonsten immer wieder an neuralgische Stellen fahren müssten, um den dortigen Pegel zu kontrollieren, anderweitig eingesetzt werden. Nürnberg sammelt erste Erfahrungen Die städtischen Mitarbeitenden jedenfalls seien begeistert und nutzten die vielfältigen Möglichkeiten, die das Modell bereits jetzt bietet, so Andreas Wolf. „Die Kollegen freuen sich, wenn sie Vor-Ort-Termine vermeiden können und Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben“, erläutert Wolf. „Sie können mit dem Modell etwa Gebäudehöhen und Abstände messen, ohne vor Ort sein zu müssen. Auch Sichtbeziehungen und Schattenwürfe sind schnell simuliert und helfen bei Entscheidungen.“ Erste Erfahrungen mit einem Digitalen Zwilling hat auch die Stadt Nürnberg gesammelt. Das aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) geförderte Vorhaben twi.N City zielte darauf ab, durch den Aufbau und Einsatz eines Digitalen Zwillings vor allem belastbare Aussagen zu Frequentierung und Attraktivität der Nürnberger Innenstadt zu liefern. Im Projektzeitraum (Januar 2022 bis Juni 2023) wurde dazu ein geodatenbasiertes Stadtmodell mit verschiedenen Daten – etwa Besucherfrequenzmessungen, Daten zur Parkhausbelegung, zur Verweildauer der Besucher, anonymisierte Handydaten, ÖPNV-Daten, Temperatur- und Niederschlagsdaten – verknüpft und eine Visualisierung in Form eines Dashboards zur verwaltungsinternen Nutzung realisiert. Daten passend zur Verfügung stellen Dabei konnten laut der Stadt Nürnberg wertvolle Erfahrungen dazu gesammelt werden, wie Daten erhoben, sinnvoll verknüpft und interpretiert werden können und in welcher Form sie Entscheidungsträgerinnen und -trägern zur Verfügung gestellt werden können. Es wurde ausgewertet, welche Daten zur Evaluation bestimmter Maßnahmen eher geeignet und welche eher ungeeignet sind. Mit diesen Erkenntnissen könne zukünftig schon bei der Maßnahmenplanung die Evaluation mitgedacht und eine realistische Aufwandsabschätzung bezüglich einer hilfreichen Datenbeschaffung, -integration und -auswertung abgegeben werden. Um tiefergehende Erkenntnisse zu gewinnen, welche Maßnahmen am besten zur Innenstadtbelebung und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität geeignet sind, müssten jedoch weitere Use Cases folgen. Zwar seien mit Dienststellen aus  unterschiedlichsten Geschäftsbereichen der Stadtverwaltung bereits Gespräche über mögliche weitere Einsatzzwecke eines Digitalen Zwillings geführt worden, so Frank Seidler, Dienststellenleiter des Amts für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Nürnberg, ein konkretes Vorhaben für ein weiteres Projekt habe sich aber noch nicht ergeben. Die unterfränkische Stadt Würzburg arbeitet dagegen nach eigenem Bekunden bereits seit der Einführung des städtischen GIS in den 1990er-Jahren mit einem Digitalen Zwilling – allerdings zunächst in 2D. „Die entscheidende Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts ist sicherlich der Weg hin zum 3D-Zwilling, der sich über die Erstellung des dreidimensionalen Stadtmodells kontinuierlich weiterentwickelt“, so Annett Heusinger, Fachabteilungsleiterin Geodaten und Vermessung. Bei der Erstellung kooperierte die Stadt mit dem Studiengang Geovisualisierung an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS). Würzburg wechselt vom 2D- zum 3D-Zwilling Würzburg fokussiert sich nach Angaben von Heusinger auf die Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse und die Förderung der Bürgerbeteiligung durch detaillierte Visualisierungen. Die Entwicklung vom 2D- zum 3D-Zwilling ermögliche es, komplexe städtische Szenarien anschaulich darzustellen und damit die Transparenz und Teilhabe der Bürger zu erhöhen. „Die Zeit der Corona-Pandemie ist uns dabei entgegengekommen“, meint Heusinger. „In dieser Zeit wurden die Digitalen Zwillinge zu den Mainbrücken erstellt. Momentan arbeiten wir an den dreidimensionalen Abbildern weiterer wichtiger historischer und öffentlicher Gebäude in Würzburg. So wächst unser Zwilling auf allen Ebenen sukzessive.“ Ziel sei es, nach und nach ganz Würzburg als virtuelle Stadt darzustellen. Visualisierungen seien bislang das Hauptgeschäft im Rahmen des virtuellen Stadtabbilds gewesen. Als weitere Nutzungsmöglichkeit seien zukünftig Simulationen angedacht. „Zudem möchten wir in den kommenden Monaten das 3D-Stadtmodell in unserem Bürger-GIS zur Verfügung stellen, ebenso den ersten dreidimensionalen Bebauungsplan und 3D-Planungen“, führt Heusinger aus. Und in einem Pilotprojekt mit dem bayerischen Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) zum Thema Schrägbildbefliegung, das noch bis Ende 2024 läuft, habe man im vergangenen Jahr bereits Erfahrungen zum Thema Texturierung eines 3D-Stadtmodells und zur erforderlichen Plattform für Veröffentlichungen sammeln können. Das Feedback der Projektbeteiligten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, dem Stadtrat oder in Bürgerbeteiligungen zum Digitalen Zwilling sei bisher durchweg positiv. Zentral für die Infrastruktur in Wiesbaden Als zentralen Bestandteil der Infrastruktur einer Smart City sieht man das Thema Digital Twin in Wiesbaden. Die hessische Landeshauptstadt hat ihre Aktivitäten hinsichtlich der Entwicklung hin zu einer intelligenten und vernetzten Stadt Anfang Juli vergangenen Jahres im bundesweit ersten Smart City Dezernat unter Leitung von Stadträtin Maral Koohestanian gebündelt. Vor der Realisierung eines Digitalen Zwillings möchte man in Wiesbaden aber zunächst den Mehrwert ermitteln, den dieser für Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft liefern kann. Um ein möglichst ganzheitliches Bild zu erhalten, werden unter anderem Foren und Labs veranstaltet, in denen Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaft und städtische Ämter mögliche Potenziale diskutieren und identifizieren. „Für die Umsetzung des Digital Twin brauchen wir Konsequenz und Ausdauer“, sagt Stadträtin Maral Koohestanian. „Dabei sollen auch die konkreten Bedürfnisse und Anforderungen der verschiedenen städtischen Akteure nachhaltig berücksichtigt werden.“ Geplant sei, den Digital Twin in Wiesbaden künftig zum Beispiel für urbane Analysen, die Bereiche Umwelt, Verkehr und Mobilität sowie für interaktive Simulationen einzusetzen. „Wir erhoffen uns hiervon Transparenz und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und eine Beschleunigung von Prozessen“, erklärt Koohestanian. „Im Smart City Dezernat sehen wir außerdem das große Potenzial, die Zusammenarbeit der städtischen Akteure deutlich zu vereinfachen. Gemeinsam, innovativ, digital und resilient – so stellen wir uns ein Wiesbaden der Zukunft vor.“ Potenziale bestmöglich ausschöpfen Das bestehende 3D-Stadtmodell des Geoportals Wiesbaden wurde bereits als Plattform für die zentrale Visualisierung ausgewählt und die nötige technische Infrastruktur geschaffen. Die Implementierung und Integration neuer Use Cases geschehe nun schrittweise, so Maral Koohestanian: „Für uns steht dabei der eindeutige Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger, die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der städtischen Eigenbetriebe im Fokus.“ Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Stadt auf dem richtigen Weg ist, die Möglichkeiten eines Digital Twins auszuschöpfen. Sachgebietsleiter Matthias Hoffmann aus Forchheim ist von den Vorteilen eines Digitalen Zwillings jedenfalls bereits überzeugt. Für die Verwaltung bringe die Verschneidung von Informationen aus verschiedensten Quellen eine deutliche Beschleunigung der Prozesse mit sich, Bürgerinnen und Bürger profitierten von mehr Transparenz und neuen Möglichkeiten der Beteiligung. Allerdings, so gibt Andreas Wolf von der Stadt Arnsberg zu bedenken, müssten Städte auf dem Weg zum Digitalen Zwilling zunächst ihre Daten entsprechend aufbereiten, in die bestehende GIS-Software integrieren und verfügbar machen. „Zudem muss dafür gesorgt werden, dass die Daten immer auf einem aktuellen Stand sind“, sagt Wolf. „Wichtig ist es, ein gutes Netzwerk zu haben und mal zu schauen, was andere Kommunen so machen, um vielleicht in Kooperation Kosten und Zeit zu sparen.“ Vernetzen und voneinander lernen Dass es bei der Realisierung eines Digital Twin auch so manchen Stolperstein zu bewältigen gilt, kann Annett Heusinger von der Stadt Würzburg bestätigen, schließlich bewegten sich die Kommunen dabei (noch) nicht auf einer gut ausgebauten Autobahn, vielmehr gleiche der Weg einer Wanderung in unwegsamem Gelände: „Dabei müssen wir manchmal auch innehalten oder Umwege gehen.“ Zusätzlich gelte es, neueste technische Entwicklungen im Blick zu behalten. Kommunen, die über die Erstellung eines Digitalen Zwillings nachdenken, rät Heusinger dennoch, keine Angst vor dem großen Thema zu haben, sich zu vernetzen, auszutauschen und voneinander zu lernen: „Auf der Smart Country Convention im November 2023 gab es dazu eine schöne Karte“, lacht Heusinger: „Einfach mal machen. Könnte ja gut werden.“

unterschiedlichsten Geschäftsbereichen der Stadtverwaltung bereits Gespräche über mögliche weitere Einsatzzwecke eines Digitalen Zwillings geführt worden, so Frank Seidler, Dienststellenleiter des Amts für Geoinformation und Bodenordnung der Stadt Nürnberg, ein konkretes Vorhaben für ein weiteres Projekt habe sich aber noch nicht ergeben. Die unterfränkische Stadt Würzburg arbeitet dagegen nach eigenem Bekunden bereits seit der Einführung des städtischen GIS in den 1990er-Jahren mit einem Digitalen Zwilling – allerdings zunächst in 2D. „Die entscheidende Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts ist sicherlich der Weg hin zum 3D-Zwilling, der sich über die Erstellung des dreidimensionalen Stadtmodells kontinuierlich weiterentwickelt“, so Annett Heusinger, Fachabteilungsleiterin Geodaten und Vermessung. Bei der Erstellung kooperierte die Stadt mit dem Studiengang Geovisualisierung an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS). Würzburg wechselt vom 2D- zum 3D-Zwilling Würzburg fokussiert sich nach Angaben von Heusinger auf die Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse und die Förderung der Bürgerbeteiligung durch detaillierte Visualisierungen. Die Entwicklung vom 2D- zum 3D-Zwilling ermögliche es, komplexe städtische Szenarien anschaulich darzustellen und damit die Transparenz und Teilhabe der Bürger zu erhöhen. „Die Zeit der Corona-Pandemie ist uns dabei entgegengekommen“, meint Heusinger. „In dieser Zeit wurden die Digitalen Zwillinge zu den Mainbrücken erstellt. Momentan arbeiten wir an den dreidimensionalen Abbildern weiterer wichtiger historischer und öffentlicher Gebäude in Würzburg. So wächst unser Zwilling auf allen Ebenen sukzessive.“ Ziel sei es, nach und nach ganz Würzburg als virtuelle Stadt darzustellen. Visualisierungen seien bislang das Hauptgeschäft im Rahmen des virtuellen Stadtabbilds gewesen. Als weitere Nutzungsmöglichkeit seien zukünftig Simulationen angedacht. „Zudem möchten wir in den kommenden Monaten das 3D-Stadtmodell in unserem Bürger-GIS zur Verfügung stellen, ebenso den ersten dreidimensionalen Bebauungsplan und 3D-Planungen“, führt Heusinger aus. Und in einem Pilotprojekt mit dem bayerischen Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV) zum Thema Schrägbildbefliegung, das noch bis Ende 2024 läuft, habe man im vergangenen Jahr bereits Erfahrungen zum Thema Texturierung eines 3D-Stadtmodells und zur erforderlichen Plattform für Veröffentlichungen sammeln können. Das Feedback der Projektbeteiligten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, dem Stadtrat oder in Bürgerbeteiligungen zum Digitalen Zwilling sei bisher durchweg positiv. Zentral für die Infrastruktur in Wiesbaden Als zentralen Bestandteil der Infrastruktur einer Smart City sieht man das Thema Digital Twin in Wiesbaden. Die hessische Landeshauptstadt hat ihre Aktivitäten hinsichtlich der Entwicklung hin zu einer intelligenten und vernetzten Stadt Anfang Juli vergangenen Jahres im bundesweit ersten Smart City Dezernat unter Leitung von Stadträtin Maral Koohestanian gebündelt. Vor der Realisierung eines Digitalen Zwillings möchte man in Wiesbaden aber zunächst den Mehrwert ermitteln, den dieser für Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft liefern kann. Um ein möglichst ganzheitliches Bild zu erhalten, werden unter anderem Foren und Labs veranstaltet, in denen Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaft und städtische Ämter mögliche Potenziale diskutieren und identifizieren. „Für die Umsetzung des Digital Twin brauchen wir Konsequenz und Ausdauer“, sagt Stadträtin Maral Koohestanian. „Dabei sollen auch die konkreten Bedürfnisse und Anforderungen der verschiedenen städtischen Akteure nachhaltig berücksichtigt werden.“ Geplant sei, den Digital Twin in Wiesbaden künftig zum Beispiel für urbane Analysen, die Bereiche Umwelt, Verkehr und Mobilität sowie für interaktive Simulationen einzusetzen. „Wir erhoffen uns hiervon Transparenz und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und eine Beschleunigung von Prozessen“, erklärt Koohestanian. „Im Smart City Dezernat sehen wir außerdem das große Potenzial, die Zusammenarbeit der städtischen Akteure deutlich zu vereinfachen. Gemeinsam, innovativ, digital und resilient – so stellen wir uns ein Wiesbaden der Zukunft vor.“ Potenziale bestmöglich ausschöpfen Das bestehende 3D-Stadtmodell des Geoportals Wiesbaden wurde bereits als Plattform für die zentrale Visualisierung ausgewählt und die nötige technische Infrastruktur geschaffen. Die Implementierung und Integration neuer Use Cases geschehe nun schrittweise, so Maral Koohestanian: „Für uns steht dabei der eindeutige Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger, die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der städtischen Eigenbetriebe im Fokus.“ Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Stadt auf dem richtigen Weg ist, die Möglichkeiten eines Digital Twins auszuschöpfen. Sachgebietsleiter Matthias Hoffmann aus Forchheim ist von den Vorteilen eines Digitalen Zwillings jedenfalls bereits überzeugt. Für die Verwaltung bringe die Verschneidung von Informationen aus verschiedensten Quellen eine deutliche Beschleunigung der Prozesse mit sich, Bürgerinnen und Bürger profitierten von mehr Transparenz und neuen Möglichkeiten der Beteiligung. Allerdings, so gibt Andreas Wolf von der Stadt Arnsberg zu bedenken, müssten Städte auf dem Weg zum Digitalen Zwilling zunächst ihre Daten entsprechend aufbereiten, in die bestehende GIS-Software integrieren und verfügbar machen. „Zudem muss dafür gesorgt werden, dass die Daten immer auf einem aktuellen Stand sind“, sagt Wolf. „Wichtig ist es, ein gutes Netzwerk zu haben und mal zu schauen, was andere Kommunen so machen, um vielleicht in Kooperation Kosten und Zeit zu sparen.“ Vernetzen und voneinander lernen Dass es bei der Realisierung eines Digital Twin auch so manchen Stolperstein zu bewältigen gilt, kann Annett Heusinger von der Stadt Würzburg bestätigen, schließlich bewegten sich die Kommunen dabei (noch) nicht auf einer gut ausgebauten Autobahn, vielmehr gleiche der Weg einer Wanderung in unwegsamem Gelände: „Dabei müssen wir manchmal auch innehalten oder Umwege gehen.“ Zusätzlich gelte es, neueste technische Entwicklungen im Blick zu behalten. Kommunen, die über die Erstellung eines Digitalen Zwillings nachdenken, rät Heusinger dennoch, keine Angst vor dem großen Thema zu haben, sich zu vernetzen, auszutauschen und voneinander zu lernen: „Auf der Smart Country Convention im November 2023 gab es dazu eine schöne Karte“, lacht Heusinger: „Einfach mal machen. Könnte ja gut werden.“

https://dz.forchheim.de

https://arnsberg.virtualcitymap.de

https://www.nuernberg.de/internet/digitales_nuernberg/twincity.html

Regensburg: Verbessertes Verkehrsmanagement

[24.04.2025] Mit einem umfassend modernisierten Verkehrsmanagementsystem arbeitet jetzt die Stadt Regensburg. Herzstück ist der erneuerte zentrale Verkehrsrechner. Auch wurden Ampelanlagen modernisiert, Umweltsensoren installiert und ein digitales Qualitätsmanagement eingerichtet. mehr...

Menden: Digitaler Zwilling veröffentlicht

[23.04.2025] Einen Digitalen Zwilling der Stadt bietet jetzt die Smart City Menden an. Die neue Onlineplattform zeigt lokale Umwelt- und Klimadaten in Echtzeit an und bietet damit praktische Funktionen für den Alltag – vom Hochwasserschutz mithilfe von Live-Pegeldaten bis hin zum digitalen Besuch eines 3D-Stadtmodells. mehr...

Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen

[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburg gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...

Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit

[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...

Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung

[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...

Regionalkonferenz MPSC: Smart sein

[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...

Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen

[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...

Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart

[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...

Hamburg: Parkraum effizient prüfen

[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...

Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung

[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...

Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau

[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...

Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem

[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...

Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing

[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...

Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen

[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...

Dresden: Website zu Smart-City-Projekten

[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...